머릿속으로 단어 발음을 생각하며 손으로는 그 단어를 연습장에 반복해서 적는다. 몇 번 반복하다 보면 손과 머리에 그 단어가 친숙해진다. 그렇게 약간의 시간이 지나고 내가 그 단어를 기억하고 있는지도 잊어버릴 때쯤 영어 지문 독해 중에 그 단어를 다시 만난다. 머릿속으로 그 단어의 발음을 중얼거리며 그 뜻을 어렵사리 떠올리는 순간, 그 순간 그 단어는 내 것이 된다.

단어 암기는 이 과정의 반복이었다.

문법의 경우는 수능 문법 책 한 권을 사서 끝가지 풀어 본 후 몇 번 다시 반복해 읽었다. 물론 이렇게 해도 독해 중 모르는 문법들이 나왔다. 하지만 기본 문법은 그 책 한 권으로 충분했고 그 후 영어 지문 독해 중 모르는 문법을 따로 찾아보며 기초에 살을 붙였다. 단어와 문법이 일정 수준에 이르렀다고 느꼈을 때부터 나의 영어는 꽤나 쓸만하다고 자부했다. 읽고 해석이 안 되는 영어 지문이 거의 없었기 때문이다. 그렇게 스스로 만족한 채 나이를 먹으며 나의 영어는 시험용 영어가 되어 갔다.

영어 발음의 중요성을 느낀 건 1년 전 다녀온 뉴욕 여행에서다. 처음 영미권 국가 여행이기도 했고 그동안 공부한 걸 현지에서 쓸 수 있다는 생각에 설레는 마음도 있었다. 하지만 현지에서 내 영어는 웅얼거리고 또렷하지 않은 발음에 표현도 자연스럽지 않고 만들어 내는 표현이라 도통 대화가 잘 되지 않았다.

단문은 그럭저럭 통했지만 사실 이건 대화라고 하긴 어려웠고 실제 무언가를 물어보거나 요청하는 대화에서 현지인들은 내 영어를 듣고 애매한 표정을 매우 자주 지었다.

그렇게 여행지는 만족, 내 영어는 불만족인 상태로 한국에 돌아와 곰곰히 생각한 문제점은 한 가지밖에 없었다. 눈으로 영어 공부만 했고 입과 귀로 내뱉고 듣는 언어를 익히는 과정이 없었던 것이다. 그것도 그럴 것이 어쩌다 회화 공부를 위해 녹음해서 듣는 내 영어 발음은 두 번 다시 듣고 싶지 않은 수준이었고 그러다 보니 입으로 내뱉는 영어는 거의 하지 않았다.

더 중요한 건 미국 사람들의 발음하는 방법을 진지하게 고민해 본 적이 없다는 것이다. L 발음은 앞니 뒤쪽에 붙이고 R 은 혀뿌리는 입 안쪽으로 말고 Z는 벌이 날개 짓을 할 때 나는 쥐이이 라고 하는 정도, 딱 그 정도 지내온 것이다.

결국 내가 고민 끝에 도달한 결론은 단순했다. 노래 잘 부르는 사람이 노래 하는 것을 즐기 듯, 내 영어 발음이 듣기 좋다면 나도 계속해서 영어를 입으로 말하고 발음하는 것을 즐기게 될 것이라는 걸. 그렇게 하기 위해선 스스로 괜찮다고 생각하는 일정 수준의 영어 발음을 만드는 게 가장 우선이라는 걸.

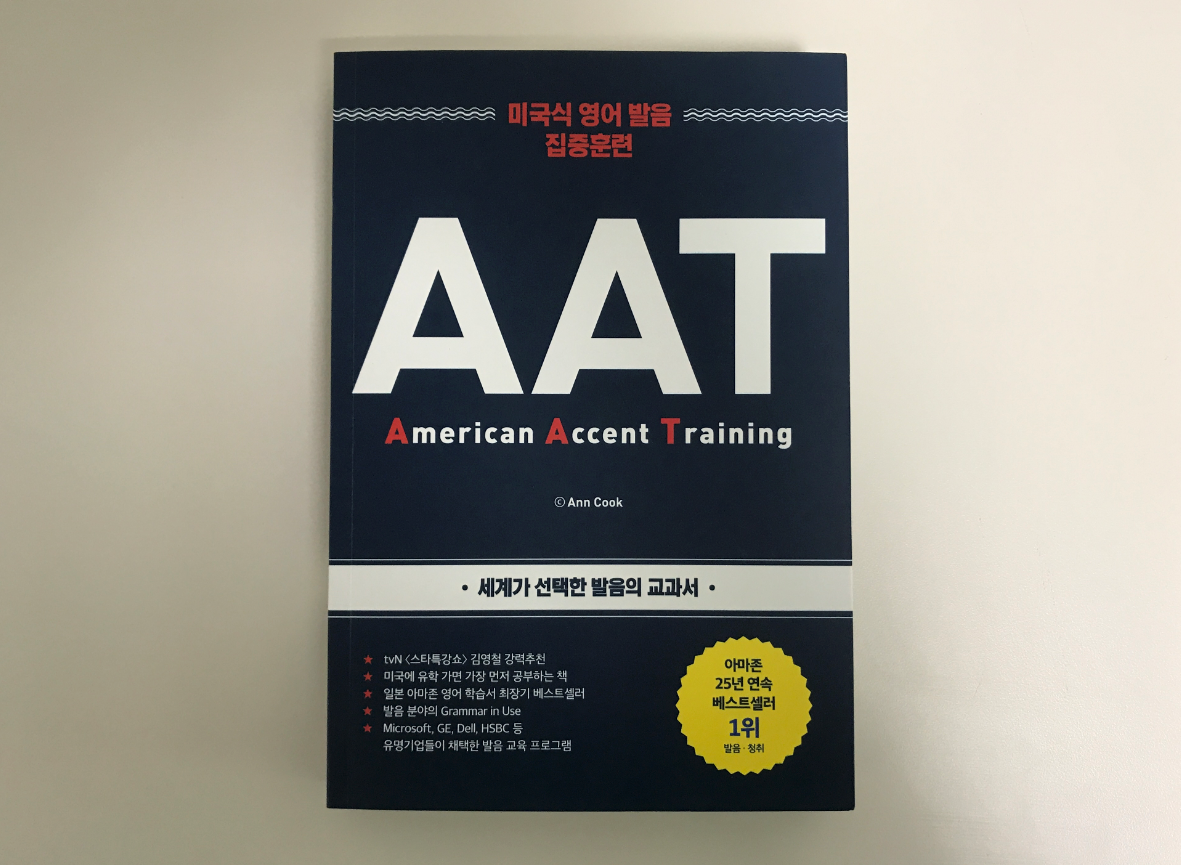

블로그에 내 발음과 AAT를 공부하며 나아지는 과정을 올리며 스스로를 점검해 보려고 한다.

다음 포스팅에서는 AAT 책 구성에 대해 알아 보도록 하겠습니다.

'영어 종착지' 카테고리의 다른 글

| [생소한 영어 표현] Write off / Write-off (차량을 박살내다.) (0) | 2019.09.16 |

|---|---|

| TED 를 활용한 영어회화 공부 방법 (0) | 2019.08.26 |